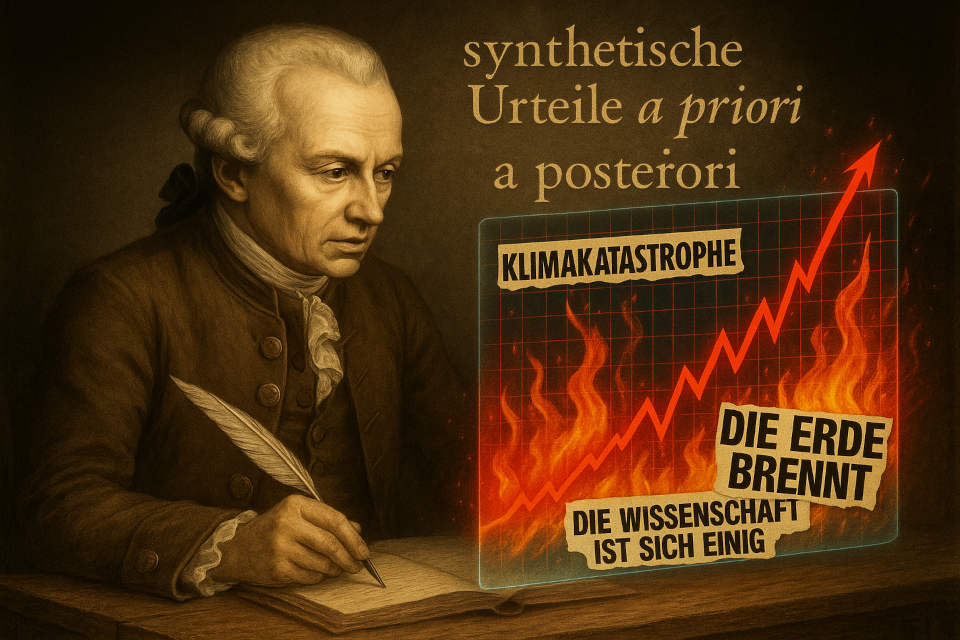

Immanuel Kant stellte im 18. Jahrhundert eine bis heute zentrale Frage: Gibt es Erkenntnisse, die unabhängig von jeder Erfahrung gelten – und dennoch unser Wissen erweitern? Er nannte diese Form des Wissens synthetische Urteile a priori. Beispiele dafür sind die Mathematik („7 + 5 = 12“), die Geometrie („die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine gerade Linie“) oder das Kausalitätsprinzip („alles, was geschieht, hat eine Ursache“). Solche Urteile beanspruchen Notwendigkeit und strenge Allgemeinheit – sie dürfen keine Ausnahme zulassen und gelten unabhängig von jeder konkreten Beobachtung.

Demgegenüber bezeichnete Kant Urteile, die auf Erfahrung beruhen, als a posteriori: Erkenntnisse „im Nachhinein“, die wir durch Beobachtung oder Messung gewinnen. Diese sind stets kontingent – sie könnten auch anders ausfallen. Wenn ich Wasser bei 20 Grad Celsius sehe, dann weiß ich, dass es flüssig ist. Doch bei anderen Temperaturen könnte es gefroren oder verdampft sein.

Vor diesem Hintergrund lässt sich auch der Klimawandel einordnen. Klimawandel an sich ist eine Beobachtung – und damit ein Urteil a posteriori. Aus Messungen, geologischen Funden und historischen Aufzeichnungen wissen wir, dass sich das Klima der Erde über Jahrtausende hinweg einem stetigen Wandel unterliegt. Klimawandel ist also keine neue Entdeckung, sondern eine aus Erfahrung gewonnene Tatsache.

Spannend wird es jedoch bei der heutigen Deutung: Der Klimawandel wird als allein vom Menschen verursacht dargestellt. Dieser Satz tritt nicht mehr nur als empirische Hypothese auf, sondern als allgemeingültige, notwendige Wahrheit – als etwas, das keinen Zweifel und keine Ausnahme zulässt. In Kants Terminologie nähert er sich damit einem synthetischen Urteil a priori. Genau diese Verschiebung – von der empirischen Beobachtung zum dogmatischen Narrativ – soll im Folgenden untersucht werden.

Kaum ein Thema prägt den öffentlichen Diskurs so stark wie der Klimawandel. Er ist allgegenwärtig – in politischen Debatten, in den Schlagzeilen der Medien, in Alltagsgesprächen. Und fast ebenso selbstverständlich fällt dabei ein Satz: „Die Wissenschaft ist sich einig.“ Mit dieser Formel enden Diskussionen oft abrupt. Sie signalisiert: Hier gibt es nichts mehr zu hinterfragen, die Sache ist entschieden, unumstößlich – beinahe wie ein Naturgesetz.

Doch genau an dieser Stelle lohnt sich die Frage: Ist es tatsächlich gesicherte Wissenschaft im strengen Sinn – oder bewegt sich die Art, wie wir über den Klimawandel sprechen, vielmehr im Bereich dessen, was Immanuel Kant einst als synthetisches Urteil a priori bezeichnete: eine Wahrheit, die unabhängig von bisheriger Erfahrung gilt und unser Wissen um ein neues „Naturgesetz“ erweitern soll?

Die Grundlage des heutigen Klimadiskurses bilden zunächst empirische Beobachtungen. Temperaturen werden gemessen, CO₂-Konzentrationen in der Atmosphäre aufgezeichnet, Gletscherstände dokumentiert. All diese Daten sind klassische Urteile a posteriori: Sie beruhen auf Erfahrung, sind kontingent, könnten also auch anders ausfallen. In der Sprache Kants: Sie beschreiben, was wir beobachten – nicht mehr, nicht weniger.

Doch im öffentlichen Narrativ geschieht ein entscheidender Schritt. Aus einer Vielzahl empirischer Beobachtungen wird eine Transformation zur Notwendigkeit: „Mehr CO₂ führt unweigerlich zu Erwärmung, und Erwärmung bedeutet Katastrophe.“ Was zunächst als Hypothese aufgestellt wurde, erhält den Rang einer unhinterfragbaren Gesetzmäßigkeit. Ein Möglichkeitsraum wird geschlossen, und an seine Stelle tritt der Anspruch: „Es kann nur so sein.“

Damit verbunden ist ein mächtiges Framing: Wer diesen Deutungsrahmen in Frage stellt, wird aus der offenen Debatte ausgeschlossen. Kritische Forscherinnen und Forscher verlieren nicht nur ihre Stimme, sondern oft auch ihre Reputation – sie gelten als „Klimaleugner“. Schon das Wort signalisiert, dass hier nicht mehr über empirische Thesen gestritten wird, sondern über Glaubenssätze. Abweichung wird gleichgesetzt mit moralischem Fehltritt.

Ein prägnantes Beispiel dafür ist der Fall des schwedischen Klimaforschers Lennart Bengtsson. Als er 2014 eine Gruppe von Wissenschaftlern unterstützte, die mehr Offenheit in der Klimadebatte forderte, brach über ihn eine Welle der Empörung herein. Kollegen distanzierten sich, Fachzeitschriften lehnten Publikationen ab, er selbst sprach später von einem „McCarthy-ähnlichen Klima“. Der wissenschaftliche Diskurs wich einem moralischen Tribunal.

Genau hier zeigt sich der Mechanismus der apriorischen Aufladung:

Ein wissenschaftliches Urteil, das seinem Wesen nach stets vorläufig und fallibel ist, wird rhetorisch in den Rang eines synthetischen Urteils a priori erhoben – notwendig, allgemein gültig, frei von Zweifel. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen Wissenschaft und Dogma.

Historische / gesellschaftliche Perspektive

Der Mechanismus, empirische Beobachtungen in unumstößliche Wahrheiten zu verwandeln, ist keineswegs neu. Schon Kants Beispiele zeigen, dass es in Mathematik oder Geometrie gute Gründe für synthetische Urteile a priori gibt. Doch in der Geschichte wurden ähnliche Mechanismen auch dort angewandt, wo keine reinen Vernunftwahrheiten vorlagen – mit weitreichenden Folgen.

Ein Blick ins Mittelalter: Religiöse Dogmen wurden als absolut notwendig verkündet. Wer die Erde nicht als Mittelpunkt des Universums akzeptierte, galt als Ketzer. Beobachtungen, die nicht ins Bild passten, wurden unterdrückt oder verfälscht. Hier zeigt sich eine frühe Form der apriorischen Aufladung: Aus einer Deutung der Welt wurde eine angeblich allgemeingültige Wahrheit – mit dem Anspruch, über jede Erfahrung zu stehen.

Auch im 20. Jahrhundert begegnen wir diesem Muster. Totalitäre Ideologien erhoben politische Thesen zu quasi-naturgesetzlichen Gewissheiten. Ob im Nationalsozialismus oder im Marxismus-Leninismus – die zugrunde liegenden Ideen wurden als alternativlos präsentiert, Kritik galt als Verrat. Geschichte und Gesellschaft sollten sich diesen „Notwendigkeiten“ fügen.

Vergleicht man diese Muster mit der Klimadebatte, erkennt man Parallelen: Ein ursprünglich empirisches Feld – die Klimaforschung – wird durch politische und mediale Aufladung zu einem normativen Rahmen. Aussagen, die einst überprüfbare Hypothesen waren, verwandeln sich in dogmatische Setzungen. Das wissenschaftliche „Es könnte auch anders sein“ wird ersetzt durch ein moralisches „Es darf nur so sein“.

Damit wird deutlich: Der Umgang mit dem Klimawandel fügt sich ein in eine lange Tradition gesellschaftlicher Wahrheitsregime. Ob religiös, ideologisch oder wissenschaftlich verbrämt – stets geht es um die Transformation von Erfahrung zu Notwendigkeit, von Beobachtung zu Dogma.

Die Rolle von Medien, Forschung und Bildung

Wenn wir verstehen wollen, warum sich die These vom menschengemachten Klimawandel so tief in das öffentliche Bewusstsein eingeprägt hat, lohnt sich ein Blick auf die Institutionen, die unsere Wahrnehmung maßgeblich prägen: Medien, Forschung und Bildung. Sie wirken wie Verstärkerstationen, die eine empirische Beobachtung zur vermeintlich unumstößlichen Wahrheit erheben.

Medien übernehmen dabei die Funktion des Rahmensetzers. Schlagzeilen, Bilder und Narrative verdichten komplexe Datenlagen zu klaren Botschaften: „Die Erde hat Fieber“, „Wir stehen vor der Klimakatastrophe“. Unsicherheiten oder abweichende Studien verschwinden aus der Berichterstattung, während dramatische Szenarien in den Vordergrund rücken. Wer widerspricht, wird nicht als Teil einer offenen wissenschaftlichen Diskussion behandelt, sondern schnell als „Klimaleugner“ etikettiert. So entsteht ein Eindruck von Alternativlosigkeit.

Forschung ist in diesem Gefüge keineswegs frei von Zwängen. Zwar lebt Wissenschaft vom Streit der Thesen, doch in der Klimafrage verläuft die Linie oft nicht entlang der besseren Argumente, sondern entlang der Fördergelder. Projekte, die das dominante Narrativ stützen, werden großzügig finanziert, während abweichende Ansätze kaum Chancen auf Mittel oder Publikation haben. Damit verschiebt sich die innere Logik der Wissenschaft: Nicht die Hypothese mit der größten Erklärungskraft setzt sich durch, sondern die, die in die gewünschte Richtung weist.

Bildung schließlich sorgt dafür, dass dieses Deutungsmuster früh verankert wird. Schulbücher präsentieren den Klimawandel nicht mehr als offene Frage, sondern als moralische Gewissheit. Studierende werden in Seminaren mit derselben Engführung konfrontiert. Wer in jungen Jahren lernt, dass bestimmte Wahrheiten nicht zu hinterfragen sind, übernimmt diesen Deutungsrahmen als Selbstverständlichkeit – lange bevor er sich eine eigene kritische Urteilskraft bilden konnte.

In allen drei Bereichen zeigt sich zudem eine finanzielle Dimension: Politische Programme, internationale Organisationen und private Stiftungen lenken Milliardenbeträge in Medienkampagnen, Forschungsförderung und Bildungsinitiativen. Diese Mittel sind keineswegs neutral verteilt, sondern einseitig auf ein bestimmtes Narrativ ausgerichtet. So entsteht eine strukturelle Schlagseite, die aus einer empirischen Beobachtung – Klimawandel als a posteriori-Tatsache – eine scheinbar notwendige Wahrheit formt.

Und doch bleibt die entscheidende Frage offen: Cui bono – wem nützt das?

Wer profitiert davon, wenn ein wissenschaftliches Feld nicht als offener Diskurs, sondern als dogmatische Wahrheit behandelt wird? An dieser Stelle öffnet sich ein Feld, das weit über die Klimafrage hinausreicht – ein Feld, dem ich in meinem Buch „Selbstbestimmtheit – Ein Credo für Frieden und Freiheit“ nachgehe.

Überleitung zur Selbstbestimmtheit

Was bedeutet all das für den einzelnen Menschen? Wenn empirische Beobachtungen – wie der Klimawandel – durch Medien, Politik und Bildung in den Rang einer „unumstößlichen Wahrheit“ erhoben werden, geraten wir leicht in eine Haltung des bloßen Nachvollzugs. Wir übernehmen Deutungen, ohne sie selbst zu prüfen. Genau hier beginnt der Verlust von Selbstbestimmtheit: Wo fremde Urteile den Charakter von Notwendigkeit annehmen, verliert das eigene Fragen seinen Platz.

Selbstbestimmtheit heißt dagegen, die Trennung zwischen Beobachtung und Deutung bewusst zu machen. Klimawandel als empirische Tatsache? Ja. Die Behauptung, er sei allein menschengemacht? Das ist eine Interpretation, die überprüft, diskutiert und kritisiert werden darf. Wer sich diesen Unterschied vergegenwärtigt, entzieht sich dem Dogma und gewinnt die Freiheit, selbst zu urteilen.

Das stellt eine zentrale Reflexionsaufgabe dar:

- Welche Aussagen in meinem Alltag erscheinen mir als „unumstößlich“ – und beruhen doch nur auf einer Deutung?

- Wo beginne ich, fremde Urteile unbesehen zu übernehmen, anstatt ihre Grundlage kritisch zu prüfen?

- Welche Rolle spiele ich selbst, wenn ich Diskussionen durch das Argument „die Wissenschaft ist sich einig“ beende?

In einer Zeit, in der Narrative zunehmend wie Naturgesetze behandelt werden, wird Selbstbestimmtheit zur Kunst, sich das Fragen nicht nehmen zu lassen.

Fragen eines selbstbestimmten Menschen

- Warum beginnen manche Temperaturkurven erst in den 1970er Jahren – und nicht in der gesamten verfügbaren Klimageschichte?

- Warum wird die mittelalterliche Warmzeit zwischen 950 und 1250 n. Chr. ausgeblendet, in der es noch keine Industrialisierung gab?

- Warum standen früher Faktoren wie Sonnenaktivität, Vulkane oder ozeanische Zyklen im Mittelpunkt der Klimaforschung – und warum wird heute fast ausschließlich CO₂ betont?

- Weshalb werden Kritiker als „Klimaleugner“ bezeichnet, während in anderen wissenschaftlichen Feldern ganz selbstverständlich gestritten wird?

- Wieso gelten Szenarien für das Jahr 2100 als sicher, wenn nicht einmal das Wetter für zwei Wochen zuverlässig vorhergesagt werden kann?

- Warum fließen Milliarden an Fördergeldern in bestimmte Technologien, während alternative Ansätze kaum erforscht werden?

Fazit

Der Klimawandel als solcher ist eine Beobachtung – empirisch, messbar, a posteriori. Dass sich das Klima im Laufe der Erdgeschichte verändert hat, ist unbestritten. Doch die heutige Erzählung geht weit darüber hinaus. Sie erhebt eine spezifische Deutung – den allein menschengemachten Klimawandel – in den Rang einer unhinterfragbaren Wahrheit. Damit wird eine empirische Hypothese rhetorisch aufgeladen wie ein synthetisches Urteil a priori: notwendig, allgemein, alternativlos.

Genau darin liegt die Provokation: Der Klimawandel ist weniger eine naturwissenschaftliche Wahrheit im strengen Sinn, sondern in seiner politischen und medialen Erzählung ein dogmatisch gesetztes Prinzip. Er funktioniert wie ein neues „Naturgesetz“, das nicht mehr diskutiert werden darf.

Für den einzelnen Menschen bleibt damit eine zentrale Aufgabe: zwischen Beobachtung und Deutung zu unterscheiden. Wer sich nicht mit dem bloßen Hinweis „die Wissenschaft ist sich einig“ zufriedengibt, sondern weiterfragt, schützt seine Selbstbestimmtheit.

Daraus ergibt sich die vielleicht wichtigste Frage:

👉 Wo in deinem Alltag begegnen dir Wahrheiten, die als unumstößlich präsentiert werden – und die du gerade deshalb kritisch hinterfragen solltest?