Wenn das Denken zu schnell Nein sagt

Kennst du das? Du erzählst jemandem begeistert von einem Thema, das dich fasziniert – und kaum hast du zwei Sätze gesagt, kommt: „So ein Unsinn.“ Oder du liest in einem Buch einen Satz voller Fremdwörter und merkst, wie du das Buch fast automatisch zuklappst und weglegst.

Wenn ich dir jetzt sage, dass kognitive Dissonanz, Neophobie und Metakognition die Hauptgründe für solche Reaktionen sind – willst du weiterlesen oder lieber wegklicken?

Reflexhafte Ablehnung ist menschlich. Sie schützt uns vor Überforderung, spart Energie – kann uns aber auch gleichzeitig davon abhalten, zu verstehen und damit zu wachsen. Sie ist der unbemerkte Moment, in dem das Denken sich selbst schützt, statt sich zu erweitern.

Alltagsszenen – Spiegel des gewohnten Denkens

Stell dir vor, du zitierst in einer Diskussion die Aussage eines Politikers, dessen Partei medial stark kritisiert wird. Noch bevor jemand über den Inhalt nachdenkt, wirst du unterbrochen: „Ach, von dem! Da kann ja nichts Gutes kommen.“ Der Inhalt zählt nicht mehr – allein die Herkunft genügt, um das Gesagte abzuwehren. Ein Beispiel für Denken, das nicht prüft, sondern abwehrt.

Oder der Leser, der Dan Browns neuen Roman abbricht, weil er sich überfordert fühlt von den vielen Fremdwörtern und Symbolen. Ich hatte in einer Rezension gelesen, dass der Rezensent den Roman schlecht bewertet hat, weil ihn die zahlreichen Fachbegriffe immer wieder aus dem Lesefluss brachten und störten. Dabei könnten gerade sie die Tür öffnen zu neuen Welten, Ideen, Denkweisen.

Reflexhaftes Ablehnen zeigt sich auch bei Themen, die als unangenehm oder beunruhigend empfunden werden. Viele Menschen lehnen es ab, sich mit Konzepten wie digitaler ID oder CBDC zu befassen. Sie spüren zwar, dass es sich um stark einschränkende Kontrollwerkzeuge handeln könnte, schauen aber lieber weg. Besonders oft ist dieses Verhalten bei Themen zu beobachten, die mit einer möglichen Kriegsgefahr im eigenen Land in Verbindung stehen. Aussagen wie „Hör auf, das will ich nicht hören“ sind Paradebeispiele für reflexhaftes Ablehnen unangenehmer Themen und zeigen, wie stark Abwehrmechanismen wirken können, wenn Angst und Ohnmacht ins Spiel kommen.

Und vielleicht kennst du es auch: Du erzählst von einem Thema, das dich berührt – Spiritualität, Philosophie oder etwas, das sich nicht in Zahlen fassen lässt – und erntest ein Lächeln, ein Schulterzucken, ein schnelles Nein.

Reflexhaftes Ablehnen zeigt sich nicht nur in Gesprächen. Es prägt, wie wir denken, was wir glauben und wofür wir offen sind.

Analyse – Psychologie und Bildung

Unser Gehirn liebt das Bekannte. Es spart Energie, indem es Routinen nutzt. Alles Neue verlangt Aufwand – und wird deshalb oft automatisch abgelehnt.

Psychologisch spielen dabei mehrere Mechanismen eine Rolle:

- Kognitive Dissonanz: Neues, das alte Überzeugungen infrage stellt, erzeugt inneren Druck und führt zu einem unangenehmen Spannungszustand zwischen Denken, Fühlen und Handeln. Um dieses innere Unbehagen zu vermeiden, reagieren viele Menschen mit spontaner Abwehr oder Relativierung des Neuen. So bleibt das gewohnte Weltbild stabil – doch der Preis ist Stillstand. Ablehnung lindert den Druck kurzfristig, verhindert aber langfristig die Entwicklung.

- Bestätigungsverzerrung: Wir neigen dazu, Informationen zu bevorzugen, die unsere bestehenden Überzeugungen bestätigen, und blenden alles aus, was sie infrage stellen könnte. Dieses unbewusste Filtern gibt uns das Gefühl von Sicherheit und Konsistenz – wir fühlen uns im Recht, weil die Welt scheinbar mit uns übereinstimmt. Gleichzeitig führt es dazu, dass wir uns in geistigen Echokammern bewegen, in denen nur das zu hören ist, was wir ohnehin schon denken. Die Bestätigungsverzerrung ist damit eine subtile Form der Selbstberuhigung – sie schützt vor Unbehagen, doch sie verhindert Wachstum und echten Erkenntnisgewinn.

- Neophobie: Unbekanntes wirkt gefährlich, weil es Veränderung bedeutet. Dieser evolutionäre Mechanismus diente einst dem Überleben – das Neue konnte Bedrohung oder Risiko bedeuten. In der modernen Welt aber, in der Neues meist Chancen eröffnet, führt dieselbe Vorsicht dazu, dass wir uns selbst begrenzen. Menschen mit ausgeprägter Neophobie erleben häufig ein Gefühl der Unsicherheit, wenn Gewohntes infrage gestellt wird. Sie vermeiden neue Situationen, Ideen oder Erfahrungen, um das Gefühl von Kontrolle zu behalten. Dadurch verlieren sie langfristig an Flexibilität und Neugier. Neophobie ist also kein Zeichen mangelnder Intelligenz, sondern Ausdruck eines Sicherheitsbedürfnisses, das zu stark geworden ist – eine Schutzmauer, die das Leben klein hält.

Bildung verstärkt dieses Muster oft. In Schulen lernen wir, richtige Antworten zu geben – nicht, neue Fragen zu stellen. Fehlertoleranz ist gering, Kreativität selten gefragt. Fehler gelten oft als Schwäche, nicht als Teil des Lernprozesses. Schon früh lernen wir, dass es wichtiger ist, richtig zu liegen, als Neues zu wagen. Dadurch entsteht ein System, das Leistung über Entfaltung stellt: Kinder, die anders denken, gelten als schwierig, und Erwachsene, die neue Wege vorschlagen, als risikofreudig oder unbequem. Das Ergebnis ist ein Klima, in dem Anpassung belohnt und Experimentierfreude sanktioniert wird. So werden Mut, Originalität und schöpferisches Denken Schritt für Schritt abtrainiert – und die natürliche Neugier, mit der jedes Kind startet, weicht der Angst, Fehler zu machen. So entsteht ein Denken, das Sicherheit schätzt und Neues misstrauisch beäugt.

Was wir in der Schule verlernt haben, ist das Staunen.

Die Kosten des Ablehnens

Kurzfristig schützt uns Ablehnung. Langfristig kostet sie uns Erkenntnis, Tiefe und Beziehung.

Persönlich: Sie verengt das Weltbild, schwächt die Fähigkeit, sich zu wandeln, und führt zu innerer Starre.

Sozial: Sie erschwert Gespräche, in denen wirklich Neues entstehen könnte.

Gesellschaftlich: Sie fördert Spaltung und Konformität – zwei Seiten derselben Angst.

Das wird besonders deutlich, wenn wir eine Aussage nicht nach ihrem Inhalt, sondern nach ihrer Herkunft bewerten – etwa im Beispiel eines Politikers, dessen Worte abgelehnt werden, nur weil sie aus einer bestimmten Partei stammen. In diesem Moment verliert der Dialog seine Substanz: Es geht nicht mehr um das Gesagte, sondern um die Zuschreibung. Der Nachteil liegt auf der Hand – Erkenntnis, Differenzierung und gemeinsames Verstehen werden blockiert. Statt Austausch entsteht Trennung, statt Diskussion entsteht Distanz. Wer den Ursprung einer Aussage wichtiger nimmt als ihren Gehalt, verschließt sich vor Wahrheit und bleibt in einem geistigen Echoraum, in dem nur noch das Bekannte Resonanz findet.

Ein weiteres Beispiel zeigt sich in der bereits erwähnten Rezension zu Dan Browns Roman. Der Rezensent bewertete das Buch schlecht, weil ihn die vielen Fachbegriffe und Fremdwörter störten. Doch es geht hier nicht nur um Dan Browns Werk – es steht stellvertretend für eine verbreitete Haltung: Nur weil man etwas nicht sofort versteht, wird es abgelehnt. Dabei kann gerade das Unverstandene eine Einladung sein, genauer hinzusehen. Sich mit Komplexem zu beschäftigen bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen und das Denken zu dehnen. Wer das wagt, entdeckt oft neue Perspektiven, die er beim ersten Lesen übersehen hätte. Doch dieses Wagnis hat seinen Preis: Es kostet Zeit, Geduld und die Bereitschaft, sich mit dem eigenen Unverständnis auseinanderzusetzen. Viele empfinden diesen Prozess als anstrengend, weil er sie zwingt, die Komfortzone des schnellen Urteilens zu verlassen. Die eigentlichen Kosten liegen also nicht im Mehraufwand des Lesens, sondern in der Überwindung der inneren Trägheit. Wer sich dieser Anstrengung entzieht, spart kurzfristig Energie, verliert aber langfristig an Tiefe, Verständnis und geistiger Beweglichkeit.

Besonders hoch sind die Kosten, wenn wir unangenehme Themen reflexartig ablehnen. Wer sich weigert, sich mit beunruhigenden Inhalten wie gesellschaftlichen Krisen, Kontrollmechanismen oder der Möglichkeit eines Krieges auseinanderzusetzen, verliert langfristig an Klarheit und Selbstbestimmtheit. Das bewusste Wegschauen schützt zwar kurzfristig vor Angst, doch es nährt Unwissenheit und Hilflosigkeit. Diese Vermeidungshaltung kann zu einer inneren Abstumpfung führen, in der die Fähigkeit, kritisch zu denken und aktiv zu handeln, zunehmend schwindet. Der Preis des Nicht-Hinsehens ist daher nicht nur fehlende Information, sondern der Verlust der inneren Souveränität.

Das Problem ist dabei nicht die laute Minderheit, die uns vorschreiben möchte, was wir zu denken und wie wir uns zu verhalten haben, sondern die große Masse, die lieber reflexhaft wegschaut. Diese Passivität ermöglicht erst, dass Kontrolle, Angst und Manipulation Raum gewinnen. Schweigen und Wegsehen sind damit keine Neutralität, sondern eine unbewusste Form der Zustimmung.

Nach all diesen Beispielen und ihren Folgen wird deutlich, dass die Kosten des reflexhaften Ablehnens nicht nur intellektueller, sondern auch seelischer Natur sind. Wenn wir Themen meiden, die Angst, Unbehagen oder Unsicherheit auslösen, trennen wir uns Stück für Stück von uns selbst – von der Fähigkeit, Tiefe zuzulassen und Sinn zu empfinden. Genau hier öffnet sich der Übergang zu einem weiteren Bereich, der oft missverstanden wird und doch wesentlich für innere Freiheit ist: Spiritualität

Sie wird oft reflexhaft als „esoterisch“ oder „unwissenschaftlich“ abgetan. Damit entgeht uns eine Dimension, die mit Sinn, Bewusstsein und innerer Freiheit zu tun hat.

Ein Gedanke

Ablehnung schützt uns vor Unsicherheit –

aber sie beraubt uns der Erkenntnis.

Was Spiritualität wirklich bedeutet

Spiritualität ist weit mehr als eine religiöse Haltung oder der Glaube an Übernatürliches. Sie ist eine tiefere Form der Wahrnehmung, ein innerer Zugang zu dem, was unsichtbar bleibt, wenn wir das Leben nur durch die Linse von Logik und Zweck betrachten. Sie beschreibt den Raum zwischen Denken und Fühlen, in dem Verbundenheit, Sinn und Bewusstsein entstehen.

In ihrer ursprünglichen Bedeutung ist Spiritualität die Fähigkeit, das Alltägliche als Ausdruck von etwas Größerem zu erkennen. Sie bedeutet, im Gespräch wirklich zuzuhören, in der Stille den eigenen Geist wahrzunehmen oder im Schmerz nicht nur Leid, sondern auch die Einladung zum Wachsen zu sehen. Spiritualität ist eine Haltung der Offenheit, nicht des Glaubenszwangs.

Ein stiller Moment im Wald, ein ehrliches Gespräch, eine Begegnung mit einem Menschen, die dich innerlich berührt – all das kann Spiritualität sein. Sie lädt dazu ein, das Leben als ein Netz von Zusammenhängen zu begreifen, in dem alles miteinander in Beziehung steht. Wer sich darauf einlässt, entdeckt, dass Wissen und Gefühl, Verstand und Intuition keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig ergänzen.

Reflexhaftes Ablehnen von Spiritualität ist deshalb nicht nur eine Abwehr gegenüber Esoterik oder Religion, sondern oft eine Abwehr gegen das eigene Tiefenempfinden. Es ist die Angst vor der Erkenntnis, dass es mehr gibt, als wir beweisen können. Wer diese Angst überwindet, gewinnt innere Freiheit – nicht, weil er alles erklären kann, sondern weil er gelernt hat, mit dem Geheimnis zu leben.

Gleichzeitig erklärt das auch, warum Spiritualität in unserer modernen, rational geprägten Welt oft negativ konnotiert ist. Wir werden dazu angehalten, nur dem zu vertrauen, was messbar und beweisbar ist. Alles, was darüber hinausgeht, wird schnell als irrational oder naiv abgewertet. Diese Haltung dient jedoch weniger der Aufklärung als der Kontrolle – denn wer keinen Zugang zu seiner eigenen Tiefe findet, ist leichter zu lenken. Das reflexhafte Abwerten von Spiritualität verhindert, dass wir zu einer tieferen Erkenntnis gelangen, die Mitgefühl, Verbundenheit und ein friedliches Miteinander fördert.

Spiritualität beginnt dort, wo Wissen in Verstehen übergeht und das Herz erkennt, was der Verstand allein nicht fassen kann.

Praktische Dimension – Achtsamkeit & Neugier

Wie können wir reflexhaftem Ablehnen im Alltag begegnen?

Achtsamkeit – Sie schafft einen Moment zwischen Reiz und Reaktion. Studien zeigen: Schon wenige Minuten tägliche Achtsamkeit verringern Stress, stärken Selbstregulation und machen den Geist offener. Das Gehirn reagiert messbar flexibler, wenn wir lernen, Inne zu halten, bevor wir urteilen.

Neugier – Sie aktiviert unser Belohnungssystem. Wenn wir uns erlauben, etwas zu erkunden statt zu bewerten, wird Lernen angenehm. Neugier verwandelt Angst in Interesse. Sie ist das Gegenmittel zur geistigen Starre.

Selbstreflexion – Sie hilft, den eigenen Impuls zu erkennen: „Warum lehne ich das gerade ab?“ Diese Frage öffnet das Denken, bevor es sich verschließt.

Bewusstes Atmen – Begleitend zu den angeführten Punkten hilft bewusstes Atmen, sich innerlich positiver einzustellen und in Balance zu bleiben. Wichtig dabei ist, bei einem entspannten, leicht lächelnden Gesichtsausdruck tief in den Bauch zu atmen. Dieses bewusste Atmen signalisiert dem Gehirn Ruhe und Sicherheit – die physiologische Entspannungsreaktion setzt ein. Sie wirkt direkt auf das Nervensystem, senkt Stresshormone und fördert eine klare, neutrale Betrachtung eines Themas, ohne dass negative Emotionen einschränkend wirken. So entsteht Raum für Offenheit und Neugier. Bewusstes Atmen ist eines der mächtigsten Werkzeuge, um seine innere Balance zu finden und die Verbindung zwischen Körper und Geist zu stärken. Es kann in jeder Situation angewendet werden – als kurze Pause im Alltag oder als bewusster Start in ein schwieriges Gespräch. Auch das ist Achtsamkeit – nur ohne Methode.

Wissenschaftlich fundiert: Neuropsychologische Studien zeigen, dass Achtsamkeit die Aktivierung der Amygdala senkt und die kognitive Kontrolle im Frontallappen stärkt. Neugier stimuliert das Dopaminsystem und erhöht Lernmotivation. Bewusstes Innehalten ist also kein Luxus, sondern nachweislich Gehirntraining.

Vorteile der praktischen Anwendungen

Wer achtsam und neugierig bleibt, erlebt die Welt reicher und sich selbst freier.

- Innere Ruhe: Stress reduziert sich, Urteile werden klarer.

- Offenheit: Neues wirkt nicht bedrohlich, sondern inspirierend.

- Beziehungen: Gespräche werden tiefer, weil echtes Zuhören möglich wird.

- Selbstbestimmtheit: Man reagiert nicht automatisch, man wählt.

Jeder bewusste Atemzug ist ein Akt der Freiheit.

Selbstbestimmtheit – Bewusstes Denken als Freiheit

Reflexhaftes ablehnen ist meist fremdbestimmt. Selbstbestimmtheit beginnt im Geist. Sie entsteht, wenn wir lernen, unsere automatischen Reaktionen zu beobachten, bevor sie handeln.

Atme jetzt tief ein. Lächle und spüre, wie sich dein Bauch hebt. Sag dir leise:

Ich bin neugierig, was ich alles Neues entdecke und erkunde.

In diesem Moment hast du das Muster durchbrochen. Du hast dich entschieden, bewusst zu sein. Genau hier beginnt Freiheit.

Fazit

Reflexhafte Ablehnung ist kein Fehler, sondern eine Einladung – zu mehr Bewusstsein, mehr Weite, mehr Menschlichkeit.

Wann hast du zuletzt etwas vorschnell abgelehnt – und was hätte sich verändert, wenn du geblieben wärst?

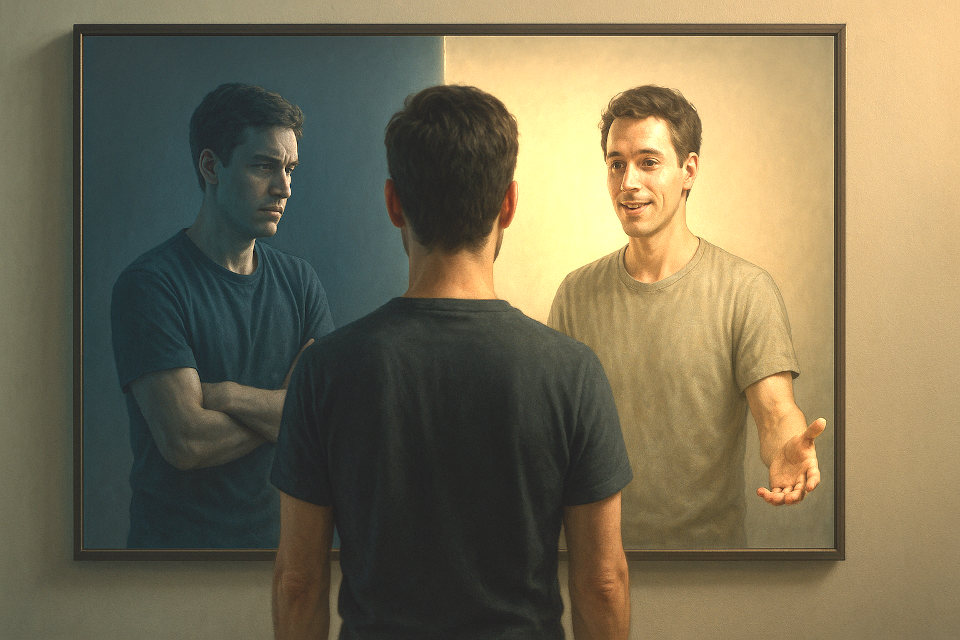

🖼️ Bildbeschreibung

„Du kannst reflexhaft ablehnen –

oder bewusst entscheiden, wie du mit neuen Informationen umgehst.“

Das Spiegelbild zeigt zwei Haltungen derselben Person: links die Abwehr, rechts die Offenheit.

Es erinnert daran, dass Selbstbestimmtheit dort beginnt, wo wir innehalten, bevor wir reagieren.