Warum und wie Politik Bildung kontrolliert

Bildung gilt gemeinhin als Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie – als Werkzeug, um aufgeklärte, mündige Bürger hervorzubringen. Doch genau hier beginnt das Paradoxon: Während die politische Rhetorik von „Chancengleichheit“, „Kompetenzorientierung“ oder „lebenslangem Lernen“ spricht, zeigt ein genauer Blick, dass Bildung in vielen Punkten weniger der Entfaltung dient – sondern der Kontrolle.

Steuerung durch Rahmenpläne und Curricula

Politische Kontrolle über Bildung beginnt nicht im Klassenzimmer, sondern in den Ministerien. Lehrpläne, Prüfungsverordnungen, Ausbildungskataloge – all das wird von politischen Gremien bestimmt. Und was dort einmal festgelegt ist, entfaltet eine enorme Steuerungskraft: Es entscheidet darüber, welche Inhalte als wichtig gelten, welche Weltbilder vermittelt werden, was „richtig“ und was „falsch“ ist.

Dabei wirken Lehrpläne wie ideologische Filter: Wer sie schreibt, entscheidet nicht nur, was Kinder lernen – sondern auch, was sie nicht lernen. Geschichte, Medienkompetenz, Wirtschaft – all diese Fächer können genutzt werden, um bestimmte Perspektiven zu fördern und andere auszublenden. Politisch brisante Themen – etwa die Rolle von Macht, Eigentum, oder geopolitischen Interessen – bleiben oft außen vor oder werden verkürzt dargestellt. Die Lücken sind dabei nicht zufällig, sondern systemisch. Sie sichern den Status quo.

Das Personal als verlängerter Arm der Struktur

Lehrkräfte gelten oft als Opfer des Systems – und das sind sie auch. Gleichzeitig sind sie jedoch auch seine Träger. Wer im staatlichen Schulwesen unterrichtet, steht in einem doppelten Spannungsfeld: Er soll kritisch und mündig lehren, muss aber gleichzeitig vorgegebene Inhalte vermitteln und definierte Lernziele erfüllen.

Diese Ambivalenz bringt viele Lehrer dazu, sich anzupassen. Wer zu eigenständig denkt, riskiert berufliche Nachteile. Kreative, mutige Pädagogen, die alternative Lernformen ausprobieren oder zu viel Kritik an staatlichen Vorgaben üben, werden nicht selten ausgebremst – subtil, aber wirksam: über Beurteilungen, Karriereverläufe oder den Mangel an Unterstützung durch Schulleitung und Schulaufsicht. Anpassung wird belohnt – nicht Reflexion.

Politik als Autorität der Wahrheit

Der wohl gefährlichste Aspekt der politischen Kontrolle über Bildung ist die symbolische Definitionsmacht. Was in den Schulen gelehrt wird, gilt gesellschaftlich als „Wissen“. Wer dort abweicht – sei es durch alternative Erklärungen, kritisches Denken oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wird schnell marginalisiert.

So wird Bildung zur dogmatischen Instanz, die weniger der Wahrheit als der politischen Opportunität dient. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich diese Dynamik besonders deutlich: Wer Fragen stellt zu Klima, Pandemie, Migration oder Kriegen, gerät schnell in den Verdacht, „rechts“ oder „wissenschaftsfeindlich“ zu sein. Schulen sollen dann keine Debattenräume mehr sein – sondern Orte der Erziehung zu „richtiger“ Haltung.

Die Politik instrumentalisiert Bildung, um gesellschaftliche Narrative zu stabilisieren. Kritik wird nicht integriert, sondern ausgeschlossen – durch Auslassung, Etikettierung oder subtile Diskreditierung.

Von der Steuerung zur Gewöhnung

Die wahre Macht der politischen Kontrolle liegt aber nicht in Verboten oder Zensur – sondern in der Gewöhnung. Wenn ganze Generationen in einem System aufwachsen, das bestimmte Sichtweisen bevorzugt, Prüfungswissen über Eigenständigkeit stellt und Anpassung mit Belohnung versieht, dann wird Kontrolle zur Normalität.

Diese Gewöhnung ist gefährlich, weil sie kaum noch als solche erkannt wird. Wer nie gelernt hat, außerhalb des Rahmens zu denken, hält den Rahmen für die Realität. Und genau das ist das Ziel politischer Kontrolle: Nicht der offene Zwang, sondern die kontinuierliche Prägung – nicht die Unterdrückung von außen, sondern die Steuerung von innen.

Rückblick: Wie Bildung zur Anpassung wurde

Bildung sollte eigentlich als der Königsweg zu Frieden und zur Freiheit sein. Wilhelm von Humboldt definierte sie einst als Selbstzweck – als Entfaltung des Denkens, Fühlens und Handelns in Resonanz mit sich selbst und der Welt. Sein Ideal war der mündige Mensch, anstatt ihn zu einem nützlichen Bürger zu degradieren.

Doch dieses wünschenswerte Ideal wurde überlagert – systematisch, planvoll und mit langfristiger Wirkung. Im 19. Jahrhundert begann mit Wilhelm Wundt eine Entwicklung, die den Menschen auf messbare Reiz-Reaktions-Muster reduzierte. Seine Form der experimentellen Psychologie veränderte nicht nur die Wissenschaft – sie prägte Lehrpläne, Lernmethoden und das Menschenbild ganzer Generationen.

Unterstützt und finanziert durch Stiftungen wie Rockefeller oder Carnegie, wurde Bildung zunehmend zu einem Instrument gesellschaftlicher Steuerung. Nicht die Frage „Wer will ich werden?“ bestimmte den Unterricht, sondern „Wie kann ich funktionieren?“ Anpassung wurde zur Tugend, Gehorsam zum Lernziel, Konsum zur Ersatzbefriedigung für eine verlorene innere Orientierung.

Was einst durch Humboldt als Aufklärung beginnen sollte, wurde noch stärker zu einem System der Prägung – subtil, effizient, unauffällig. Das Resultat: Eine Gesellschaft, die sich frei fühlt, aber vor allem funktioniert.

👉 Hierzu noch mein ausführlicher Beitrag:

Unsichtbare Schieflage – Wenn Bildung Denkweisen benachteiligt

In der öffentlichen Bildungsdebatte gibt es kaum ein Thema, das so klar erscheint wie Geschlechtergerechtigkeit. Bilder von Mädchen, die in MINT-Fächern gefördert werden sollen, prägen Medien, politische Programme und pädagogische Konzepte. Es scheint ausgemacht: Wenn es Benachteiligung gibt, dann trifft sie vor allem ein Geschlecht.

Doch was, wenn sich dieser Konsens bei näherem Hinsehen als einseitig herausstellt? Was, wenn nicht das sichtbar Förderbedürftige, sondern das übersehene Strukturelle das eigentliche Problem ist?

Tatsächlich zeigt sich bei genauerer Betrachtung ein fundamentaler Unterschied: Es sind nicht biologisch messbare Leistungsdifferenzen, sondern unterschiedliche Denk- und Verhaltensweisen, die im schulischen Alltag zu systematischen Nachteilen führen. Während einige Kinder sich leicht in gegebene Strukturen einfügen, Regeln annehmen und Belohnungssysteme intuitiv bedienen, haben andere ein anderes Muster: Sie hinterfragen, suchen Alternativen, agieren impulsiver, denken vernetzt, anstatt linear.

Beide Denkstile sind sinnvoll – evolutionär, gesellschaftlich, menschlich. Doch das heutige Schulsystem bevorzugt eindeutig den einen: den regelkonformen, stabilitätsorientierten, strukturtreuen. Der andere, kreativer, strategischer, grenzsuchender denkende, wird oft als Störung empfunden.

Diese Schieflage ist nicht nur ungerecht, sie ist folgenschwer. Denn das Bildungssystem ist alles andere als neutral. Es bewertet Verhalten, beschriftet es mit Etiketten wie „anpassungsfähig“ oder „schwierig“ – und setzt damit psychologische Prozesse in Gang, die tief in die Persönlichkeitsentwicklung hineinwirken.

Wer in den ersten Schuljahren immer wieder die Rückmeldung erhält, dass sein Denken „nicht passt“, beginnt zu zweifeln – an sich selbst, an seinen Fähigkeiten, an seinem Wert. Das Vertrauen in die eigene Kompetenz wird beschädigt. Und weil Selbstwert zu einem großen Teil aus erlebter Wirksamkeit entsteht, wird hier nicht nur ein Kind verunsichert, sondern ein Mensch fürs Leben geprägt.

Später – im Erwachsenenalter – zeigt sich das Resultat dieser frühen Prägung oft in Partnerschaften. Menschen, deren natürliche Denkweise über Jahre als problematisch erlebt wurde, geraten in dauerhafte innere Konflikte. Sie kämpfen entweder mit übermäßiger Anpassung oder mit chronischer Rebellion. Und beide Haltungen erschweren das Miteinander – im Beruf, in der Familie, in der Liebe.

Was dabei oft übersehen wird: Die eigentlich benachteiligte Gruppe sind nicht die Kinder, die sich gut ins System einfügen. Es sind die anderen – die kreativen, impulsiven, strategisch denkenden, grenzsuchenden.

👉 Hierzu noch mein ausführlicher Beitrag:

Geschlechterbenachteiligung in der Schule

Medien als Verstärker politischer Bildungskontrolle

Medien gelten gemeinhin als „vierte Gewalt“ – als unabhängige Instanz, die Macht kritisch beleuchtet, Missstände aufdeckt und demokratische Prozesse begleitet. Doch im Bereich Bildung zeigt sich ein anderes Bild: Hier agieren viele Medien nicht als Korrektiv zur Politik – sondern als deren Sprachrohr.

Wer die mediale Berichterstattung zu Bildungsthemen der letzten Jahre verfolgt, erkennt ein wiederkehrendes Muster:

- Schlagzeilen wie „Mehr Mädchen in MINT-Berufe!“

- Forderungen nach „digitaler Aufrüstung der Schulen“

- oder Kampagnen zur „Stärkung politischer Bildung gegen Extremismus“

klingen zunächst sinnvoll – doch selten wird gefragt: Wem dient das? Und welches Menschenbild wird hier eigentlich transportiert?

Statt Debatten zu ermöglichen, werden Positionen vorgegeben. Kritische Perspektiven – etwa auf Frühsexualisierung, einseitige Genderpädagogik, Leistungsdruck oder politisch gefärbte Lehrinhalte – finden kaum Raum für alternative Ansichten. Wer sie äußert, wird schnell etikettiert: „rechts“, „bildungsfeindlich“, „rückwärtsgewandt“.

So entsteht ein hermetischer Diskursraum. Nicht nur die Schule, auch die Öffentlichkeit wird zur pädagogischen Bühne: Eine Bühne, auf der nicht mehr diskutiert, sondern indoktriniert wird. Medienberichte übernehmen Bildungsnarrative fast eins zu eins aus den Pressestellen von Ministerien, Bildungsinstitutionen oder NGO-geförderten Programmen – ohne diese kritisch zu kontextualisieren oder Alternativen aufzuzeigen.

Besonders perfide wird es, wenn Medien durch Emotionalisierung und Moralisierung gezielt öffentliche Zustimmung erzeugen. Wer will schon gegen mehr Gerechtigkeit, gegen Inklusion oder gegen Demokratieförderung sein? Doch oft verbirgt sich hinter solchen Begriffen eine ideologische Agenda – subtil eingebettet in Unterrichtsmaterialien, Lehrerfortbildungen oder Schulprojekten, mitgetragen und verstärkt durch die mediale Begleitmusik.

Der Effekt ist mächtig: Bildungspolitische Entscheidungen erscheinen nicht mehr als politische Akte – sondern als „alternativlos“. Medien übernehmen dabei die Rolle, diesen Eindruck zu verfestigen. Sie berichten nicht mehr, was ist, sondern was gewünscht ist, dass man denkt.

Und genau darin liegt die eigentliche Gefahr:

Medien hätten die Aufgabe, Bildungskonzepte zu hinterfragen – stattdessen helfen sie mit, ein System zu stabilisieren, das nicht der Persönlichkeitsentfaltung dient, sondern der Formung eines gewünschten Menschentyps: angepasst, loyal, systemkonform.

Politische Narrative gelangen dabei nicht über Nacht in die Lehrpläne. Sie werden zunächst in kleinen, unscheinbaren Schritten über die Medien transportiert – Schlagzeilen, Reportagen, Kampagnen. Über Jahre und Jahrzehnte entsteht so eine ständige Wiederholung, die das Denken der Menschen prägt. Wenn diese Narrative schließlich in Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien verankert werden, gibt es kaum noch Widerstand. Denn was lange medial normalisiert wurde, wirkt im Klassenzimmer wie selbstverständlich.

Ein Beispiel dafür ist das Klimanarrativ.

Seit Jahren wird es in den Leitmedien in permanenter Wiederholung erzählt – mit apokalyptischen Bildern, moralischen Appellen und Schlagworten wie „Fridays for Future“ oder „Klimaneutralität“. Schritt für Schritt entstand ein kollektives Bewusstsein, das den Klimadiskurs nicht mehr als Debatte, sondern als moralische Pflicht begreift. Als die Narrative schließlich Einzug in Lehrpläne und Schulprojekte hielten, stieß das kaum noch auf Widerstand. Die mediale Vorprägung hatte den Boden längst bereitet.

Das Klima ist hier ein Paradebeispiel: Das Narrativ hat sich so tief in viele Köpfe eingebrannt, dass eine sachliche, auf Fakten beruhende Diskussion nahezu unmöglich geworden ist. Wer auch nur den leisesten Zweifel äußert, läuft Gefahr, sofort diskreditiert oder ausgegrenzt zu werden. In den Lehrplänen wird diese Verengung verstärkt: Sie vermitteln nicht die Möglichkeit, dass Wissen sich wandeln könnte, sondern präsentieren ihre Inhalte als unumstößliche Wahrheit. Der Gedanke, dass auch Lehrpläne falsches oder überholtes Wissen lehren könnten, wird systematisch ausgeschlossen.

„Wo Medien den Diskurs ersticken, verliert Bildung ihre Freiheit – und verwandelt sich in Dogma.“

Anders die Genderpädagogik.

Hier zeigte sich, was passiert, wenn politische Agenden nicht ausreichend medial „vorgewärmt“ werden. Plötzlich eingeführte Projekte zur Frühsexualisierung oder verpflichtende Gender-Schulungen trafen vielerorts auf massiven Widerstand von Eltern, Lehrern und sogar Schülern. Die mediale Vorarbeit war zu kurz, die Normalisierung nicht abgeschlossen. Das Ergebnis: Die Maßnahmen geraten ins Stocken, werden zurückgezogen oder zumindest leiser weiterverfolgt.

So zeigt sich: Medien bereiten vor, Schule institutionalisiert. Wo die mediale Dauerbeschallung über Jahre hinweg wirkt, wird das Bildungssystem zur scheinbar „natürlichen“ Vollzugsinstanz. Wo diese Vorarbeit fehlt, offenbart sich das Unbehagen einer Gesellschaft, die nicht so leicht umerzogen werden will.

Beispiel 1: Die mediale Behandlung alternativer Bildungskonzepte – Ricardo Leppe

Wer sich außerhalb des Systems bewegt, wird schnell zur Zielscheibe. Ein anschauliches Beispiel ist der österreichische Bildungsaktivist Ricardo Leppe. Seine Ideen – selbstbestimmtes Lernen, Abschaffung von Noten, Lernen über Begeisterung statt Zwang – finden bei vielen Eltern und Schülern enorme Resonanz. Doch anstatt einen offenen Diskurs darüber zu ermöglichen, reagieren etablierte Medien oft reflexhaft abwertend: Von „Verschwörungsideologe“ bis „gefährlicher Esoteriker“ reicht das Spektrum.

Kaum ein Artikel setzt sich inhaltlich differenziert mit seinen Konzepten auseinander. Stattdessen dominieren Etiketten, moralische Warnungen und politische Framing-Versuche. Das Ziel: diskreditieren, nicht diskutieren.

Genau hier zeigt sich der Unterschied zwischen selbstbestimmten und fremdbestimmten Menschen:

Selbstbestimmte bilden sich ihre eigene Meinung, sie schauen genauer hin – gerade dann, wenn Personen pauschal etikettiert oder diskreditiert werden. Sie erkennen darin oft ein Signal, dass hier etwas gesagt wird, das für den herrschenden Diskurs unbequem sein könnte. Fremdbestimmte hingegen übernehmen Urteile und Bewertungen unkritisch, ohne selbst zu prüfen. Damit verpassen sie alternative Sichtweisen, die ihnen helfen würden, sich ein klareres Bild zu machen.

Beispiel 2: Die mediale Überhöhung staatlich gelenkter Programme – „Demokratieförderung“ als Einbahnstraße

Programme zur Demokratieförderung, wie sie aktuell von Bund und Ländern in Schulen verankert werden, erscheinen zunächst als Ausdruck pluralistischer Werte. Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich: Viele dieser Programme sind einseitig ausgerichtet. Statt echte Debattenräume zu schaffen, vermitteln sie eine sehr spezifische Vorstellung von Demokratie – meist identisch mit der Regierungslinie.

Medien spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie berichten lobend über diese Programme, übernehmen deren Sprachbilder („Resilienz gegen Extremismus“, „Stärkung der Zivilgesellschaft“) – ohne zu hinterfragen, ob hier nicht auch Meinungsvielfalt unterdrückt wird. Kritiker solcher Programme – etwa Lehrer, Eltern oder Bildungsinitiativen – werden kaum gehört oder gleich unter Verdacht gestellt.

Auch hier offenbart sich der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdbestimmtheit:

Selbstbestimmte Menschen erkennen schnell, dass eine „Demokratieförderung“, die abweichende Meinungen marginalisiert, im Kern ihr Gegenteil betreibt. Sie hinterfragen, wer die Definitionsmacht über „Extremismus“ und „richtige Haltung“ hat – und warum. Fremdbestimmte hingegen übernehmen die angebotenen Begriffe und Bilder unkritisch. Sie halten die Programme für alternativlos und übersehen, dass hier Demokratie zur Ideologie verengt wird.

Beispiel 3: Sprachlenkung und Tabus in der medialen Darstellung

Auch sprachlich tragen Medien zur Steuerung bei. Wer sich kritisch zu Themen wie Frühsexualisierung im Unterricht, Genderpädagogik oder Schulideologien äußert, wird schnell mit moralisch aufgeladenen Begriffen konfrontiert: „homophob“, „transfeindlich“, „bildungsfeindlich“. Das Ergebnis ist ein Meinungsklima, in dem Differenzierung kaum noch möglich ist.

Lehrkräfte, die etwa aus pädagogischer oder entwicklungspsychologischer Perspektive Kritik an bestimmten Schulprojekten äußern, riskieren nicht nur beruflichen Gegenwind – sondern erleben oft auch öffentliche Diffamierung. Medien übernehmen dabei häufig die Rolle des Richters, nicht des Beobachters.

Und auch hier entscheidet die Haltung über die Wahrnehmung:

Selbstbestimmte Menschen hören genauer hin. Sie fragen, was jemand sagt – und prüfen Argumente, statt sich von Schlagworten leiten zu lassen. Fremdbestimmte hingegen reagieren auf die Etiketten selbst: Sobald ein Begriff wie „-feindlich“ fällt, gilt der Absender als diskreditiert, unabhängig vom Inhalt. Damit wird Sprache nicht mehr zum Werkzeug der Verständigung, sondern zur Waffe der Ausgrenzung.

Fazit dieses Abschnitts:

Statt den öffentlichen Raum zu öffnen, helfen Medien mit, ihn zu schließen. Sie übernehmen Narrative, setzen Labels, emotionalisieren – und verstärken damit die politische Kontrolle über das Denken. Was früher durch Zensur geschah, geschieht heute durch Framing, Auslassung und Moralisierung.

Wann hast du zuletzt einen medialen Beitrag gesehen, der ein Bildungsthema kontrovers, multiperspektivisch und ohne ideologische Schlagseite behandelt hat?

Verkrustete Strukturen – und der Irrtum, auf Befreiung von oben zu hoffen

Wer glaubt, Bildung könne sich grundlegend wandeln, indem die Politik ihre eigenen Steuerungsmechanismen infrage stellt, unterliegt einem gefährlichen Irrtum. Denn die Strukturen, die heute Kinder in einengende Raster pressen, sind keine zufälligen Relikte – sie sind gewollt. Sie dienen nicht dem freien Denken, sondern der Verwaltung von Systemtreue.

Kultusministerien, Prüfungsämter, Lehrplankommissionen – all diese Institutionen sind Ausdruck einer hochgradig zentralisierten, politisch kontrollierten Bildungsbürokratie. Ihre Aufgabe ist nicht, Bildung zu befreien – sondern sie zu regeln, zu normieren, zu kontrollieren. Wer hier auf „Reform von oben“ hofft, hofft auf Selbstaufhebung. Ein Paradox.

Und doch ist genau das der verbreitete Reflex: Die Politik möge die Strukturen ändern. Die Behörden sollen offener werden. Das System solle sich selbst abschaffen.

Aber Systeme schaffen sich nicht selbst ab. Vor allem nicht dann, wenn sie denen, die sie kontrollieren, dienen.

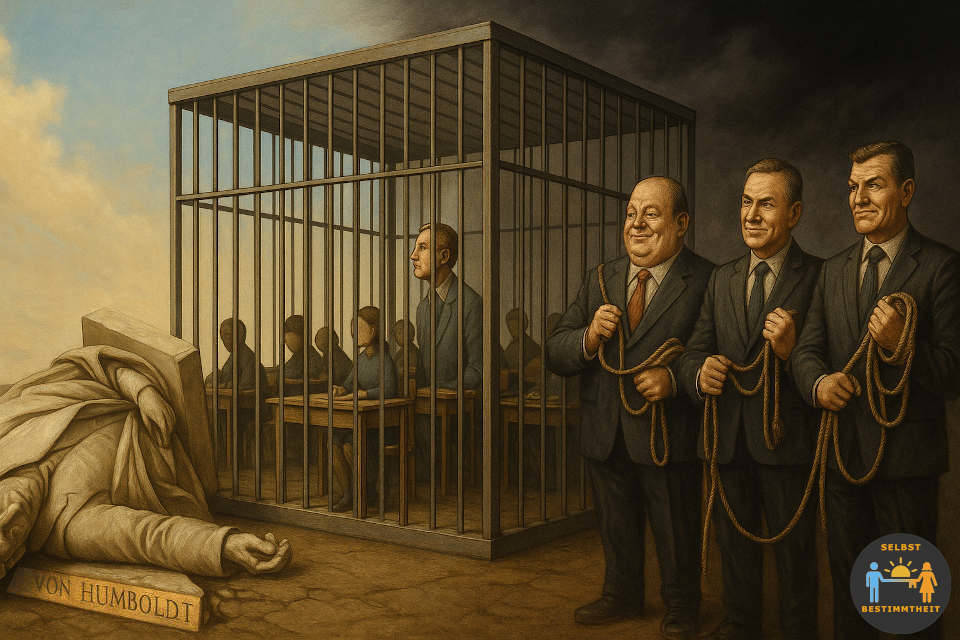

Symbolik des Beitragsbildes

Wilhelm von Humboldts Ideal, Bildung als Entfaltung des Denkens, Fühlens und Handelns in Resonanz mit sich selbst und der Welt zu verstehen, wurde von der Politik gestürzt. An seine Stelle trat ein System, das Schüler und Lehrer gleichermaßen in einem Käfig gefangen hält. Bildung wird darin auf Anpassung, Gehorsam und Konsum reduziert – auf das Funktionieren im Außen, nicht auf das Reifen im Inneren.

Was also tun?

Der Ausweg liegt nicht im Warten auf politische Reformen, sondern in einer Rückkehr zur Selbstbestimmtheit. Wer sich dem Käfig bewusst wird, kann beginnen, ihn zu verlassen – Schritt für Schritt, im Denken, im Fühlen, im Handeln. Bildung beginnt nicht im Ministerium, sondern im Menschen.

Nicht im Protest, nicht in Petition oder Parteiarbeit – sondern in einem viel grundlegenderen Wandel: in der Rückkehr zur Selbstbestimmtheit. Wer aufhört, auf äußere Reformen zu hoffen, beginnt, sich selbst als handelndes Subjekt zu begreifen. Nicht als Opfer der Struktur – sondern als Teil ihrer Veränderung.

Das bedeutet:

- Bildung neu zu denken – zu Hause, in Initiativen, in freien Schulen.

- Kinder wieder als Menschen zu sehen, nicht als zu beschulende Ressourcen.

- Denkweisen zuzulassen, die nicht in Lehrpläne passen.

- Und sich selbst zu fragen: Was habe ich eigentlich gelernt – und was davon war wirklich Bildung?

Denn Bildung ist kein System. Bildung ist Begegnung. Bewegung. Beziehung.

Und sie beginnt genau dort, wo der Mensch aufhört, sich bestimmen zu lassen.

Abschließende Reflexionsfrage:

Wartest du noch darauf, dass sich das Bildungssystem verändert –

oder beginnst du schon, es zu unterlaufen?