Wie Medien den Krieg in unseren Köpfen lenken

Stell dir vor, du öffnest eine Social-Media-Plattform und siehst eine hitzige Debatte über den Krieg zwischen Israel und Iran. „Israel verteidigt sich!“ schreibt jemand, „Iran ist ein Terrorregime!“ Ein anderer postet: „Israel greift völkerrechtswidrig an!“ Wer auch immer etwas Kritisches fragt, wird sofort attackiert: „Du verbreitest Fake News!“ oder „Lies die Nachrichten!“ Warum folgen so viele Menschen Schlagzeilen blind, statt sie zu hinterfragen? Seit dem 13. Juni 2025 liefern sich Israel und Iran einen eskalierenden Konflikt, und die Medien prägen, wie wir ihn sehen. Ihre Narrative fördern Autoritätshörigkeit – und machen Kriege möglich. Wie können wir klarer sehen?

Der Konflikt

Seit Juni 2025 eskaliert der Konflikt zwischen Israel und Iran, nun verschärft durch die direkte Beteiligung der USA. Israel und die USA griffen iranische Atomanlagen wie Fordo, Natanz und Isfahan an, um das Atomprogramm zu stoppen, während der Iran mit Raketen auf israelische Städte reagierte. Über das Wochenende (20.–22. Juni) führten US-Bomber schwere Angriffe auf die Anlagen, was Präsident Trump als „Zerstörung der iranischen Nuklearbedrohung“ bezeichnete. Der Iran droht mit Vergeltung, während Trump vor „weitaus größerer Kraft“ warnt. Beide Seiten melden hohe Opferzahlen, und diplomatische Verhandlungen, wie das Treffen in Genf, bleiben ergebnislos.

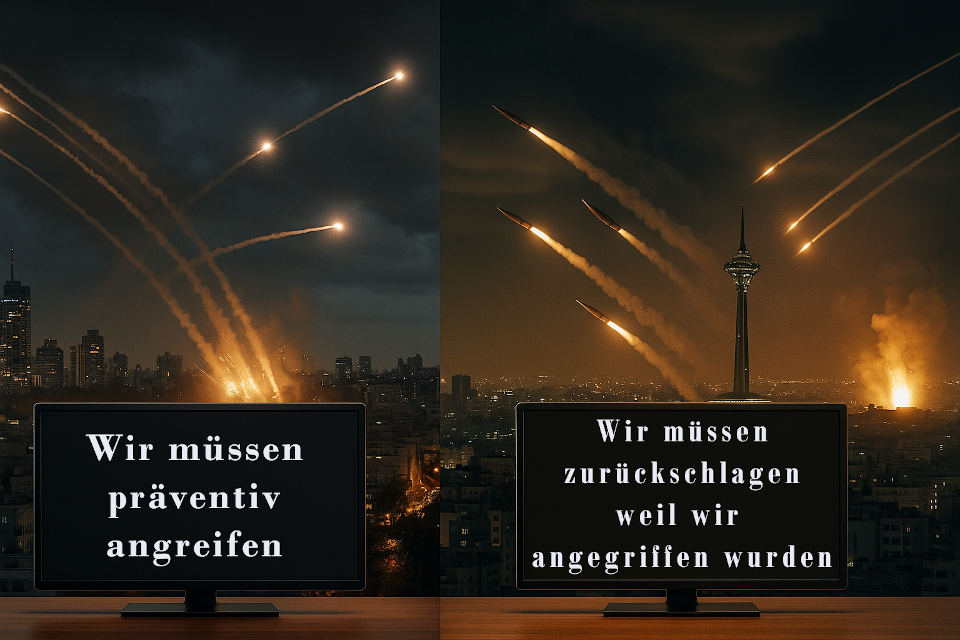

Medien prägen unsere Sicht: Westliche Berichte rahmen die Angriffe als „präventiv“ und den Iran als „Bedrohung“, während iranische Quellen Israel und die USA als „Aggressoren“ verurteilen. Diese Polarisierung zeigt, wie Wortwahl und Narrative unsere Wahrnehmung lenken und Autoritätshörigkeit fördern.

Mediale Narrative: Wer erzählt welche Geschichte?

Medien formen unsere Sicht auf den Konflikt durch ihre Wortwahl. In westlichen Berichten heißt es oft „präventive Offensive“ für Israels Angriffe, während Irans Reaktionen als „Raketenbeschuss auf Zivilisten“ beschrieben werden. Iranische Medien drehen das Bild um: Israel ist der „Aggressor“, der Iran verteidigt sich. Begriffe wie „Militäroperation“ suggerieren Legitimität, „völkerrechtswidriger Angriff“ verurteilt. Solche Unterschiede sind kein Zufall – sie lenken, wie wir den Krieg bewerten.

Auf Social Media, wie X, wird diese Polarisierung verstärkt. Wer ein Narrativ hinterfragt, wird ausgegrenzt, wie du es erlebt hast. Nehmen wir den Angriff auf das Soroka-Krankenhaus: Für den Iran war es ein „militärisches Ziel“, für Israel ein „Verbrechen“. Medien entscheiden, welche Version wir hören – und viele schlucken sie, ohne nachzuhaken.

Verdeckte Interessen: Was westliche Medien selten thematisieren

In vielen westlichen Berichten wird der Konflikt zwischen Israel und dem Iran als rein religiös, ideologisch oder sicherheitspolitisch dargestellt. Was dabei kaum zur Sprache kommt: die strategischen Interessen, die weit über die unmittelbare Bedrohungslage hinausgehen.

🛢️ 1. Rohstoffe als geopolitische Triebkraft

Der Iran verfügt nicht nur über immense Öl- und Gasreserven, sondern auch über bedeutende Lithiumvorkommen – ein Rohstoff, der in der Energiewende und der militärischen Hochtechnologie eine zentrale Rolle spielt. Dass gerade diese Vorkommen in den Fokus internationaler Strategien geraten könnten, wird selten offen ausgesprochen – ist jedoch geopolitisch naheliegend.

🧭 2. Der offene Diskurs über Regimewechsel

Immer häufiger ist in westlichen Kommentaren die Rede davon, dass ein anderes System im Iran wünschenswert wäre – nicht aus Sorge um die Bevölkerung, sondern weil das derzeitige Regime westliche Interessen behindert. Wer so denkt, spricht nicht mehr von Verteidigung – sondern von interventionistischer Umgestaltung. Doch dieser Aspekt fehlt in vielen Berichten vollständig.

🌐 3. Der Schulterschluss Iran – China

Ein weiterer kaum beleuchteter Punkt ist die zunehmende Annäherung zwischen Teheran und Peking. Der Iran ist Teil der Neuen Seidenstraße (Belt and Road Initiative), liefert Energie nach Asien und öffnet sich systematisch in Richtung BRICS-Staaten. In einem multipolaren Weltbild ist das ein Dorn im Auge jener Kräfte, die den Westen als alleinige Ordnungsmacht begreifen.

🧠 Fazit:

Ein Narrativ ist nicht nur das, was erzählt wird – sondern auch das, was verschwiegen bleibt. In einem aufgeklärten Diskurs wäre beides sichtbar. Doch genau das passiert nicht – und gerade deshalb wird die Realität verzerrt.

Die Macht der Medien: Autoritätshörigkeit im Krieg

Warum folgen so viele Menschen diesen Narrativen? Bildung spielt eine Rolle: Sie lehrt uns, „offiziellen“ Quellen wie Medien oder Regierungen zu vertrauen, statt sie zu hinterfragen. Diese Autoritätshörigkeit führt dazu, dass wir Schlagzeilen wie „Iran bedroht Israel mit Atomwaffen“ glauben, ohne die jahrzehntelange Geschichte des Konflikts zu kennen. In meinem Beitrag über [Autoritätshörigkeit](link-zum-beitrag) erkläre ich, wie Bildung uns zu Gehorsam konditioniert.

Die Folgen sind gravierend: Deutsche Rüstungsexporte an Israel oder die Unterstützung westlicher Regierungen für Israels „Selbstverteidigung“ werden kaum hinterfragt, weil Medien das Narrativ eines „Terrorregimes“ im Iran verstärken. Ohne Skepsis werden Kriege in unseren Köpfen legitimiert, bevor wir die wahren Interessen verstehen.

Wie können wir klarer sehen?

Um uns von fremden Narrativen zu befreien, müssen wir kritisch denken. Prüfe Primärquellen, wie UN-Berichte oder internationale Medien, statt Schlagzeilen zu schlucken. Achte auf Wortwahl: „Militäroperation“ oder „Angriffskrieg“? Beides beschreibt denselben Akt, aber mit anderer Wirkung. Diversifiziere deinen Medienkonsum – lies Al Jazeera, BBC oder sogar iranische Quellen, um Perspektiven zu vergleichen. Suche Diskussionen mit Menschen, die anders denken.

Ein Beispiel: Ein Leser recherchiert die Geschichte des iranischen Atomprogramms und stellt fest, dass sowohl Israel als auch der Iran Narrative spinnen, um ihre Aktionen zu rechtfertigen. Diese Skepsis macht ihn frei von vorgefertigten Meinungen.

Fazit: Skepsis statt Gehorsam

Der Konflikt zwischen Israel und Iran ist mehr als ein militärischer Schlagabtausch – er ist ein Krieg der Narrative. Medien entscheiden, wie wir ihn sehen, und Bildung trainierte Autoritätshörigkeit lässt uns ihre Geschichten oft schlucken. Doch wir können uns befreien, indem wir Worte, Quellen und Narrative hinterfragen. Nur so verstehen wir, warum Kriege geführt werden – und wie wir sie vielleicht verhindern können.

Lese hierzu auch meine Beitrag „Gehorsam durch Bildung“, in dem ich aufzeige, wie Autoritätshörigkeit Kriege möglich macht.