„Ein Kind, das lernt, Widerspruch zu vermeiden, wird als Erwachsener jenen folgen, die am lautesten sprechen – nicht weil sie recht haben, sondern weil sie Autorität ausstrahlen.“

Was ist das Problem?

Die Welt ist voller Krisen, Kriege und Konflikte. Und ebenso voller Meinungen dazu. Auf den ersten Blick scheint das gut – schließlich leben wir in freien Gesellschaften, in denen jede und jeder sagen darf, was er denkt. Doch genau hier beginnt das eigentliche Problem: Viele sagen nicht, was sie denken – sie sagen, was sie gehört haben. Von Medien. Von Politikern. Von Experten.

Die wenigsten prüfen selbst. Noch weniger hinterfragen das, was als „Fakten“ präsentiert wird. Die Deutungshoheit liegt bei jenen, die mit Autorität auftreten. Und die Masse folgt. Nicht weil sie überzeugt ist, sondern weil sie konditioniert wurde – durch ein Bildungssystem, das Konformität belohnt und kritisches Denken sanktioniert.

Woher kommt das?

Schon in der Schule lernen wir, dass Gehorsam belohnt wird. Wer sich anpasst, gute Noten schreibt und nicht auffällt, wird als „sozial kompetent“ bewertet. Widerspruch – selbst wenn er gut begründet ist – gilt als störend. Das prägt. Über Jahre. Was bleibt, ist die unbewusste Gleichung: Wer oben steht, hat recht.

In dieser inneren Logik liegt die Wurzel der Autoritätshörigkeit. Sie ist kein individuelles Versagen, sondern ein gesellschaftlich erzeugter Reflex. Ein Reflex, der tief verankert ist – nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch in Familie, Kirche, Militär und Medien.

Welche Folgen hat das?

Autoritätshörigkeit verhindert kritisches Denken. Sie macht uns anfällig für Propaganda, gelenkte Narrative und moralisch aufgeladene Feindbilder. Sie erklärt, warum Menschen Kriege gutheißen, die sie nicht verstehen. Warum sie „Terroristen“ verurteilen, ohne deren Geschichte zu kennen. Und warum sie Maßnahmen unterstützen, die sie unter anderen Bedingungen als Unrecht empfinden würden.

Wie ermöglicht Autoritätshörigkeit Kriege?

Kriege lassen sich in modernen Demokratien nicht einfach durch Macht oder Befehl lostreten – sie brauchen Zustimmung. Zustimmung von Bevölkerungen, die überzeugt sind, auf der „richtigen Seite“ zu stehen. Und genau hier kommt Autoritätshörigkeit ins Spiel.

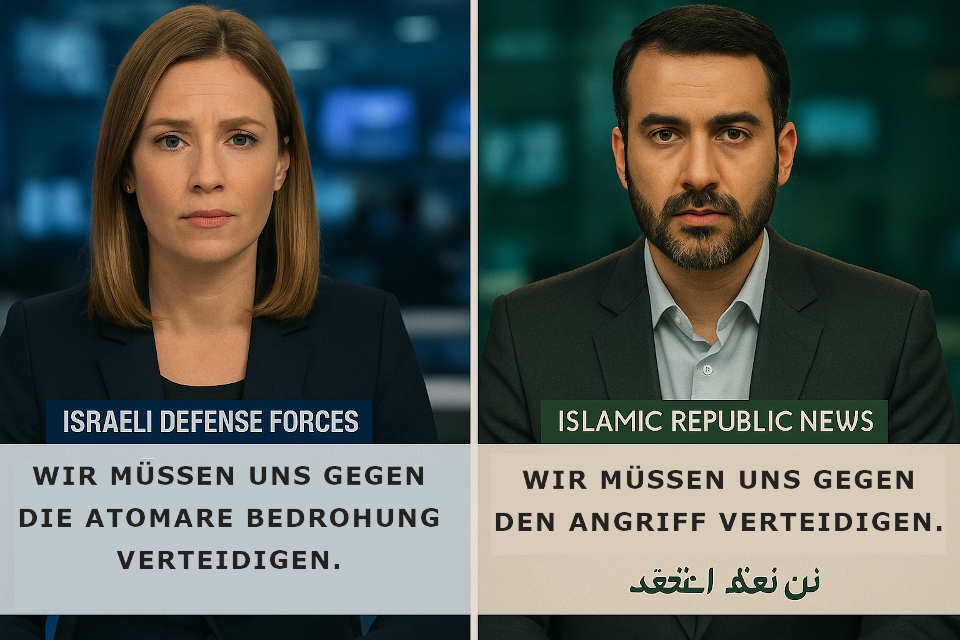

Menschen, die darauf konditioniert wurden, Autoritäten zu glauben, übernehmen Narrative wie: „Wir wurden provoziert“, „Wir verteidigen uns nur“, „Der Gegner ist ein barbarisches Regime“. Diese Narrative müssen nicht bewiesen werden – sie müssen nur glaubhaft von einer Instanz mit Autorität ausgesprochen werden: Regierung, Expertenrat, Leitmedien. Das genügt.

So wird aus einem Angriff ein Akt der Verteidigung. Aus einem Völkerrechtsbruch eine moralische Notwendigkeit. Und aus einem Krieg ein gerechtes Mittel zur Wahrung der Ordnung.

Autoritätshörigkeit ist das Bindeglied zwischen politischem Willen und öffentlicher Zustimmung. Ohne sie müssten sich Regierungen ernsthaft erklären – mit ihr genügt ein entschlossener Tonfall.

Wie erkennt man das?

Typische Sätze lauten:

- „Wenn das alle sagen, muss ja was dran sein.“

- „Ich bin kein Experte, aber…“

- „Die Regierung wird schon wissen, was sie tut.“

Es sind Formeln, die uns entlasten. Sie geben Sicherheit – aber sie rauben uns Urteilskraft. Und sie führen dazu, dass politische Narrative wie Selbstläufer wirken. Plötzlich gilt ein Angriff als „Verteidigung“. Eine Sanktion als „Akt der Freiheit“. Und ein Krieg als „notwendiges Übel“.

Die Begriffe werden getauscht – doch die Zustimmung bleibt. Weil die Autorität stimmt.

Wie kann man das überwinden?

Nicht durch Rebellion, sondern durch Bewusstsein. Es geht nicht darum, gegen alles zu sein – sondern sich zu fragen: Was weiß ich wirklich? Und auf welcher Grundlage bilde ich mein Urteil?

Ein erster Schritt ist das Innehalten. Das Erkennen der eigenen Reiz-Reaktions-Muster. Der zweite: das bewusste Aushalten von Unsicherheit. Nicht sofort bewerten. Nicht reflexhaft Partei ergreifen. Und der dritte: das Wiederentdecken der eigenen Urteilskraft. Durch Lesen, Hören, Vergleichen. Nicht um „die Wahrheit“ zu finden – sondern um wieder selbst zu denken.

Wer hinterfragt, ist nicht illoyal – sondern frei. Und Freiheit beginnt im Kopf. Nicht bei Meinungen, sondern bei der Bereitschaft, sich selbst zu widersprechen.

Wenn Lügen Kriege legitimieren

Geschichte zeigt: Die gefährlichsten Kriege wurden nicht mit Waffen begonnen – sondern mit Worten. Mit inszenierten Bedrohungen, erfundenen Beweisen, moralisch aufgeladenen Feindbildern. Die Lüge war stets nur Mittel zum Zweck. Doch sie allein hätte nicht gereicht. Was es brauchte, war ein Volk, das glaubt – und gehorcht.

Wer heute sagt, „so etwas würde ich durchschauen“, unterschätzt die subtile Kraft der Autorität. Und genau darum braucht es mehr denn je: kritisches Denken, historische Bildung – und den Mut, dem eigenen Zweifel zu vertrauen.

Der gefährlichste Satz ist nicht: ‚Ich will Krieg.‘

Sondern: ‚Ich glaube dir.‘

Denn mit jedem „Ich glaube dir“ wächst die Macht derer, die bestimmen, was geglaubt werden soll.

Ein konkretes Beispiel für diese Dynamik zeige ich im Beitrag „Israel vs. Iran – Wenn Narrative zu Waffen werden“. Dort geht es nicht um Schuld oder Parteinahme, sondern um die mediale Konstruktion von Feindbildern – und die Rolle der Autoritätshörigkeit im Krieg der Begriffe.

Wer schweigt, macht mit

Viele Menschen möchten sich mit dem Thema Krieg gar nicht befassen. Sie ziehen es vor, wegzusehen. Zu schweigen. Nicht, weil es ihnen egal ist – sondern weil es sie überfordert.

„Wenn ich den Feind nicht sehe, wirkt er auch nicht bedrohlich.“ – so könnte der unbewusste Gedanke lauten. Doch genau darin liegt die Gefahr: Wegsehen schafft keine Distanz zum Geschehen, sondern verleiht ihm stillschweigend Legitimität.

Ein oft Sophie Scholl zugeschriebener Satz – auch wenn es keine gesicherte Quelle dafür gibt – bringt es dennoch auf den Punkt:

„Der größte Schaden entsteht durch die schweigende Mehrheit, die nur überleben will, sich fügt und alles mitmacht.“

Ob sie ihn gesagt hat oder nicht: Der Satz trifft den Kern des Problems. Denn Wegschauen schützt nicht vor Schuld – es überlässt die Bühne jenen, die am lautesten sprechen.

Lese hierzu auch meinen Beitrag „Israel vs. Iran – Wenn Narrative zu Waffen werden“. Hier zeige ich unter anderem auf, wie Medien den Krieg in unseren Köpfen lenken.